こんにちは、シロックマです。

Podcastでは、アメリカで研究中の夫・太巻きさんと妻の私が、研究と暮らしのあいだにある日々の気づきをお話しする番組です。

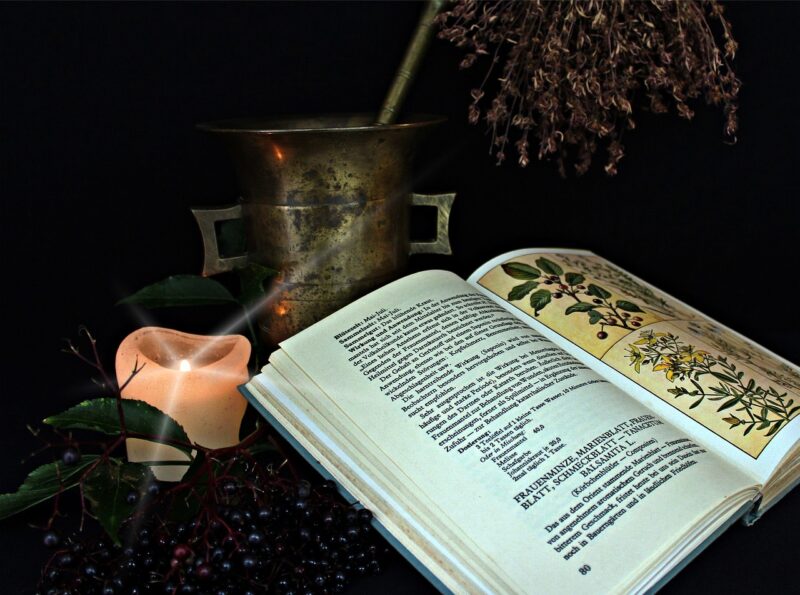

第4回のテーマは、「創薬の歴史」。

薬づくりの世界が、昭和から平成、令和にかけてどのように変化してきたのかーそして今、太巻きさんがどんな研究をしているのかをお話ししました。

昭和の創薬ー「なんか効いたからOK」の時代

まだ科学的に説明できなかった薬づくり

今の薬の多くは、分子レベルで病気の原因を理解し、その原因にピンポイントで働くように設計されています。

技術も知見も発展途上

それ以前の昭和時代は「なぜ効くのかよく分からないけど効くならOK」という薬が珍しくありませんでした。

当時は、化学の技術も、生物学の知見も発展途上。血管がどうやって広がるのか、炎症がなぜ起こるのかすら十分に分かっていなかった時代です。

まずは化合物を作れるかどうかが勝負で、動物や人に投与して効き目を観察するーまるで職人のような手作業と根気で進められていました。

平成の創薬ー「狙って作る」時代へ

分子レベルで病気を理解する

平成に入ると、創薬のスタイルは一変します。

生物学の発展で、「この病気はこのタンパク質が原因」「この酵素が働きすぎると炎症が起こる」といった分子レベルの理解が進みました。

合成技術の進歩が戦略を変える

さらに化学技術の進歩で、多くの化合物を短期間に合成できるように。

これにより、「まず病気の原因(ターゲット)を決め、その原因に合う薬を作る」と言う、戦略的な創薬が可能になったのです。

令和の創薬と太巻きさんの研究

「なぜ効くのか」を解き明かす

今では、薬が「なぜ効くのか」を説明できなければ、臨床試験に進むのも難しい時代になりました。

しかし、かつての「なんでか分からないけど効いた薬」の中には、今でも通用するヒントが隠されています。

過去と現代技術の融合

太巻きさんの研究は、そんな昭和時代の薬の仕組みを最新技術で解き明かし、新しい薬の開発に繋げること。

実際に彼が扱っている薬は、降圧作用において世界で初めての分子をターゲットにしていることが分かりました。

過去の経験と現代のテクノロジーが融合する瞬間です。

おわりに

今回のエピソードを通して、薬づくりがいかに人間らしい営みであるかを改めて感じました。

科学的な合理性と、偶然の発見の積み重ね。

そして、過去を知ることが未来を切り拓くことにつながるーそんな創薬の歴史を、身近に感じてもらえたら嬉しいです。

📍Podcast本編はこちらからお聴きいただけます。