こんにちは、今回は、Podcast「Lab & LIfe」第8回の内容を記事にまとめました。

今回のテーマは「研究者の社会的意義」──つまり、研究者の社会の中での立ち位置についてのお話です。

研究者の組織論と仕事内容

企業組織は「スケール」を重視する

企業では、より多くの人に製品やサービスを届けるために、仕組みを均質化し、属人性をできるだけ排除します。

たとえばユニクロや牛丼チェーンのように、誰が担当しても同じ品質・同じ味になるように設計されているのが特徴です。

研究者は「属人性」こそが価値

一方で、研究は真逆。

過去の優秀な研究者たちがまだ発見できていないことを見つけるためには、「その人にしかできない独自性(属人性)」が不可欠です。

同じことを繰り返しても価値はなく、唯一無二の発想や視点こそが発見につながります。

たとえるなら、誰が描いても「ひまわり」になるわけではなく、ゴッホの絵はゴッホにしか描けないような・・・

社会における研究の立ち位置

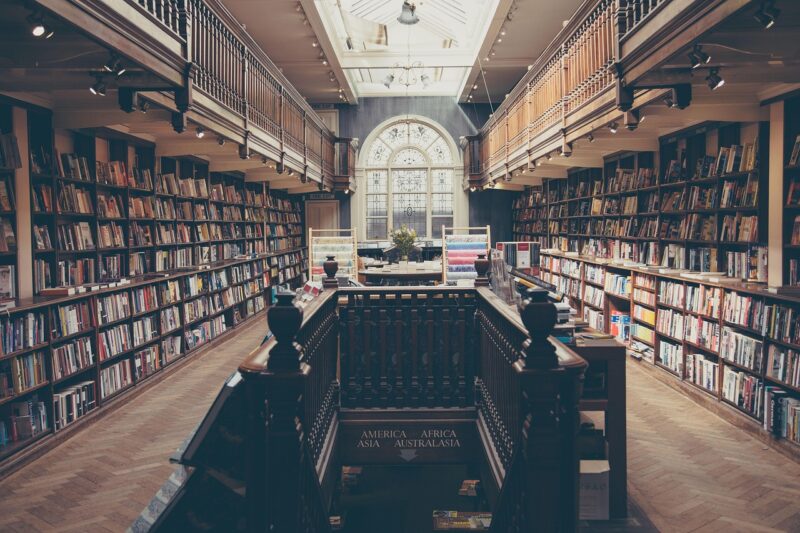

研究は「公共事業」に近い存在

研究は、特定の顧客に売るものではなく、「人類全体の知識」を増やすことが目的です。

道路工事や保険医療のように、営利ではなく公共性のために行われる活動であり、主な資金源は政府のグラントです。

ただし「創造性」が求められる

医療やインフラなど他の公共事業がガイドラインに沿って均質に行われるのに対して、研究は「新規性・独創性」が強く求められます。

公共事業でありながらクリエイティブでもある──ここが研究の大きな特徴です。

クリエイティブ職との違い

顧客を意識するかどうか

芸術家やデザイナーなどの民間のクリエイティブ職は、必ず「顧客」が存在します。

どんなに素晴らしい作品でも、顧客が欲しいと思わなければ存続できません。

研究は100%プロダクトアウト

一方、研究は顧客を持ちません。

たとえ人類にとって不都合な知識でも、「知識が増えた」こと自体に価値があります。

顧客を意識せず、純粋に知を生み出すことができる、これは他の職業にはほとんどない、研究者ならではの立ち位置です。

研究の評価軸

研究の良し悪しは「お金」では測れない

「いい研究=お金がもらえる」「いい研究=有名雑誌に載る」とは限りません。

普遍的な評価基準は2つ

研究は、主に次の2つの軸で評価されます。

- 発見の新しさ・独創性(ノベリティ/オリジナリティ)

- その発見がどれだけ科学的に確からしいか(クオリティ)

これらは資金獲得や雑誌掲載と結びつくこともありますが、必ずしも一致するとは限りません。

研究者は「公共性」と「創造性」を兼ね備えた特別な存在

研究者は、「人類の知識を増やす」という公共的なミッションを持ちながら、同時に「クリエイティブな才能」も不可欠な、非常に特殊な仕事です。

公共事業と民間事業、両方の特徴を持ち、どちらにも完全には収まらない。だからこそ、社会の中で特別な立ち位置にあるといえます。

まとめ

- 研究は「人類全体の知」を増やす公共事業

- 属人性・独創性が価値になる、極めて個人的な営み

- 顧客を意識しない、純粋な知の創造活動

- 公共性と創造性という、一見矛盾する要素を両立している

🎙 このテーマについては、Podcast 「Lab & Life」第8回

『研究者の社会的意義 ── 社会における特別な立ち位置とは』でもお話ししています。

研究の裏側や、研究者ならではの視点について、やわらかく語っていますので、ぜひ耳でもお楽しみください📻